Das elektronische Pendant zum selbsthaltenden Relais ist die Thyristorschaltung.

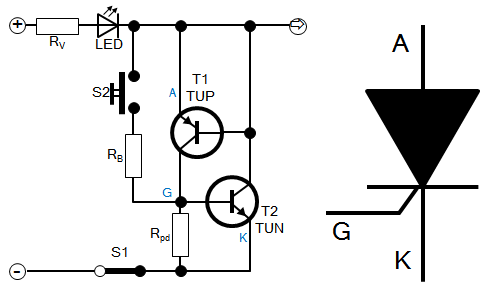

Schaltung ThyristorDie beiden Transistoren behindern sich gegenseitig. Weil im Grundzustand keiner der beiden leitet, ist auch keine der beiden Basen leitfähig. Verbinden wir jedoch die Basis von T2 durch den Taster S2 mit positivem Potential, leitet T2. Damit gelangt negatives Potential zur Basis von T1 und steuert diesen auf, wofür der dankbare T1 positives Potential an die Basis von T2 schickt. Auch wenn der Taster schon wieder geöffnet ist, bleibt dieser Zustand erhalten.

Schaltung ThyristorDie beiden Transistoren behindern sich gegenseitig. Weil im Grundzustand keiner der beiden leitet, ist auch keine der beiden Basen leitfähig. Verbinden wir jedoch die Basis von T2 durch den Taster S2 mit positivem Potential, leitet T2. Damit gelangt negatives Potential zur Basis von T1 und steuert diesen auf, wofür der dankbare T1 positives Potential an die Basis von T2 schickt. Auch wenn der Taster schon wieder geöffnet ist, bleibt dieser Zustand erhalten.

Die Schaltung ist selbsthaltend, solange die Versorgungsspannung anliegt. Erst das Öffnen von S1 lässt den Stromfluss zusammenbrechen. Schließt man S1 wieder, passiert nichts, solange nicht mit S2 getriggert wird.

Die beiden Transistoren zu einem Bauteil zusammengefügt, ergeben den Thyristor. Der Steuer-Eingang wird hier mit Gate bezeichnet, die beiden äußeren Anschlüsse heißen Anode (+) und Kathode (-).

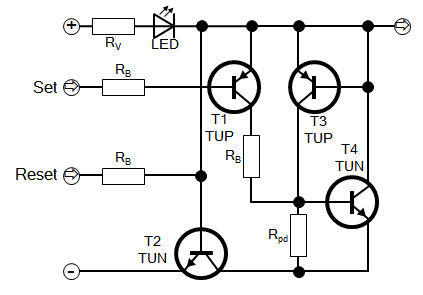

Schaltplan ThyristorschaltungDurch den Einsatz eines Thyristors anstelle der Konstruktion mit zwei Transistoren wird beim Aufbau auf Platinen nicht allzu viel gewonnen.

Schaltplan ThyristorschaltungDurch den Einsatz eines Thyristors anstelle der Konstruktion mit zwei Transistoren wird beim Aufbau auf Platinen nicht allzu viel gewonnen.

Anstelle der Schalter können auch zwei Transistoren die Schaltung ergänzen. Die LED nebst Vorwiderstand übernimmt dann zusätzlich Pull-Up-Funktion für die Basis des Reset-Transistors T2, um außerplanmäßiges Abschalten zu verhindern.

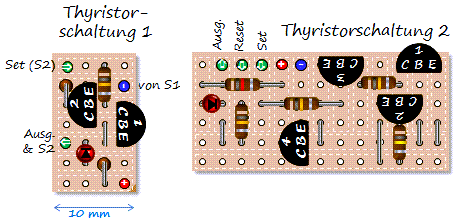

Bild Bestückung Thyristorschaltung

Bild Bestückung Thyristorschaltung

Sollen stromhungrige Verbraucher damit geschaltet werden, muss neben dem Ausgangstransistor T4 auch T2 als Leistungstyp ausgelegt sein.

Wichtig: Thyristoren neigen leider zu Funkstörungen beim Zünden. Die Ersatzschaltung aus diskreten Bauteilen dagegen ist störungstechnisch unbedenklich.